撮影=naganoさん、提供=想い出の志村さん、平井さん

昭和50年代は都市部の渋滞における定時性の低下と利用者の減少、本数の減少という悪循環が続き、交通局自体も財政再建の真っ只中にあった。そのような中で、バス運行のシステム化、効率化、そして輸送サービスの改善ということでまず始められたのが昭和57年に早稲田営業所管内で実施されたバスロケーションシステム(バス総合運輸管理システム)である。これはバスが現在どこを走っているかを把握するもので、いつ来るのか分からないという利用者のイライラを解消する一助になった。また、局内でも運行管理の効率化を行うことができた。

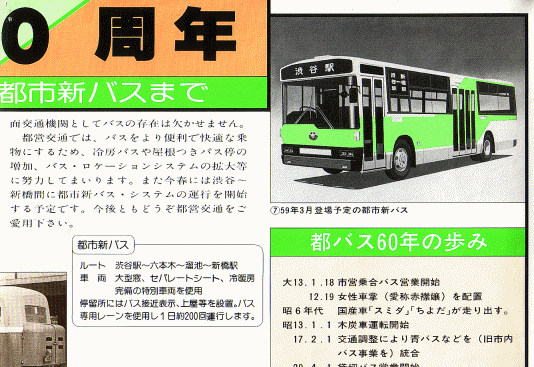

これで培ったノウハウをもとに、さらにバスを魅力ある輸送機関として再生させることを目的として、新たなるバスシステムが誕生した。それが「都市新バス」である。低床、広いドア、冷暖房、シートの改善、案内装置など車両面を、そして停留所のシェルターやバスロケなど停留所を、さらにバスレーンを設定して定時性を向上させるという、当時の基準でいえば正に「レベルの違う」サービスを提供しようとしたことは間違いない。この当時の運輸省はバス離れを改善すべく、「都市新バス」システムを作るために各事業者に助成金を出しており、その助成金を利用して事業を行った。ちなみに、総投資額は833百万円(うち補助金107百万円)という額だった。このうち、9割近くの734百万円が車両代となっている。

とえいこうつうNo.59(昭和58年12月発行)に載った告知。大胆な試みだった

さて、そのシステムを作れるような路線として白羽の矢が立ったのが、[橋89]渋谷駅〜新橋である。[橋89]は、都電6系統の廃止代替として昭和42年12月より営業を開始した路線である。渋谷駅を出た後は青山学院までR246を、そこから骨董通りを抜けて六本木通りに入り、溜池まで首都高の下を通ってあとは外堀通りを走って新橋駅に到着、という比較的素直な線形をとる路線であった。鉄道の不便だった南青山・西麻布・赤坂〜溜池をつないで走っていたために代替後も乗客は多く、収支係数も70〜90と比較的良好であった。ただし、そのまま都市新バス化するのではなく、渋谷駅〜南青山7間を、R246・骨董通り経由から、速達性に優れ、バス停設備のグレードアップも容易な六本木通り(青山トンネル)経由に変更した。この区間は[渋88]渋谷駅〜東京タワーが通っていたが、新路線と[渋88]とで経路交換を行うことになった。

まず、ここでは[橋89]が生まれ変わる直前の姿を紹介する。

昭和59年2月、新橋駅にて(B-X523)。丸っこい形がどことなくレトロな感じだ。行き先表示が「新 橋」となっているのは、代替当時は十仁病院の裏手で土橋ランプ入口の脇(このへん)に停留所があり、停留所名が今の[業10]と同じく「新橋」となっていたためである。その後、昭和50年に外堀通り上(このへん)に移設され、さらに昭和52年前半に今の[都01]の停留所の位置に移動した。この時から停留所名は「新橋駅」に変わったが、小型幕車は最後まで「新 橋」の表示だった。

上と同時期に渋谷駅ターミナルにて、後ろから(B-X514)。都電ホーム跡をそのまま利用したバスターミナルで、現在はタクシー乗り場になっているところである。弁当箱式の小型方向幕が懐かしい。ちなみに当時は「溜池経由」と名乗っていた。渋谷〜新橋にはさまざまな路線があったが、小型幕時代は[橋85]は経由なし、[橋88]はタワー経由、[東85]は溜池経由、[東82]は飯倉(麻布台)経由と名乗っていた。

青山五丁目交差点を左折してR246に入る[橋89]渋谷駅行き。格上げ後はこの区間を通らなくなる。後姿に特徴がある。F代車の100番台だろうか。

青山トンネルを抜けた[渋88]渋谷駅行き(B-H182)。昭和42年5月の経路変更以来青山トンネルを経由するのは[渋88]だったのだが、都市新バスの登場でこの区間を譲ることになる。

[橋89]としての最終運行日、昭和59年3月30日の姿。B-K472が渋谷駅で発車待ちをしているところだ。

小型の側面方向幕。小型幕時代は途中止まりの表示は存在しなかった。

大型の側面方向幕。大型化のときに「渋谷駅〜溜池」「渋谷駅→六本木6」が追加された。そう、六本木六丁目行きは当時からある由緒ある? 行き先なのである。実際に使われたことはないだろうが……

既にこの時点で「南青山(五)」から「南青山(七)」に変わっている。しかしこのままの内容で[都01]になったのかというとそうではなく、なぜか「南青山(七)」を抜いた4箇所が途中経由地となっていた。