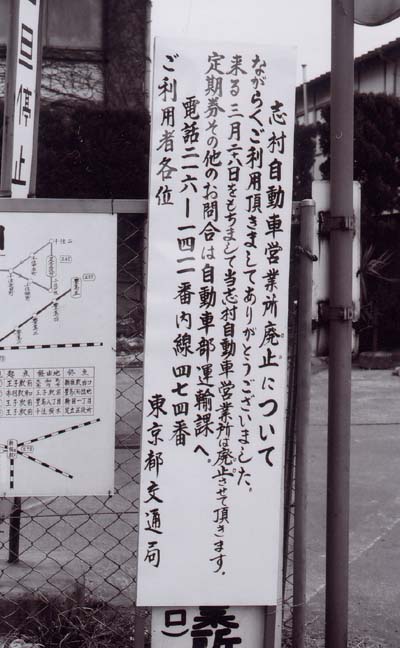

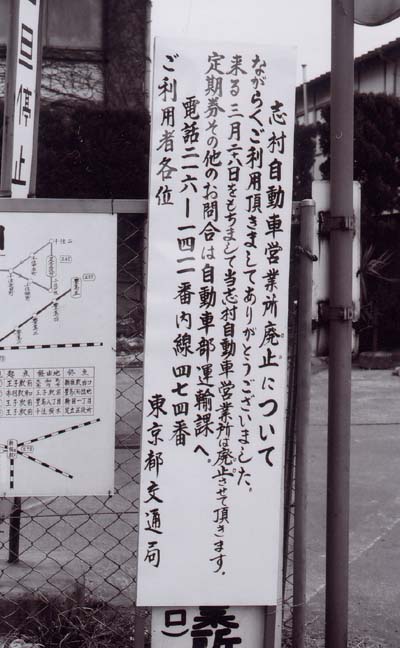

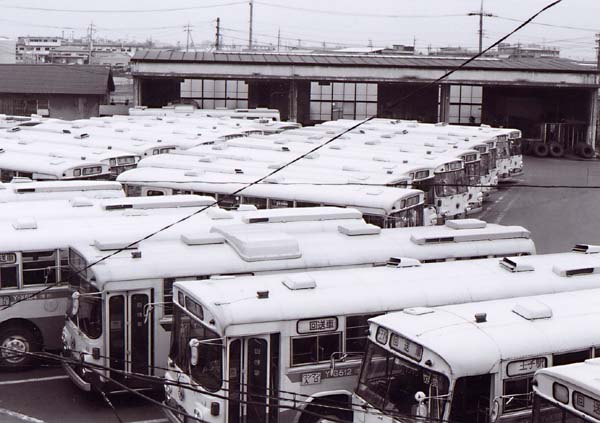

板橋区坂下にあり、23区の営業所の中では最も北にあった志村営業所(営業所記号はY)。かつては花形であった相互乗り入れ長距離路線を担当していたが、時代の変化は大きく、昭和57年3月28日をもって廃止されてしまった。これは、その廃止直前の姿をおさめた貴重な記録である。

板橋区坂下にあり、23区の営業所の中では最も北にあった志村営業所(営業所記号はY)。かつては花形であった相互乗り入れ長距離路線を担当していたが、時代の変化は大きく、昭和57年3月28日をもって廃止されてしまった。これは、その廃止直前の姿をおさめた貴重な記録である。撮影=まこっちゃんさん

板橋区坂下にあり、23区の営業所の中では最も北にあった志村営業所(営業所記号はY)。かつては花形であった相互乗り入れ長距離路線を担当していたが、時代の変化は大きく、昭和57年3月28日をもって廃止されてしまった。これは、その廃止直前の姿をおさめた貴重な記録である。

板橋区坂下にあり、23区の営業所の中では最も北にあった志村営業所(営業所記号はY)。かつては花形であった相互乗り入れ長距離路線を担当していたが、時代の変化は大きく、昭和57年3月28日をもって廃止されてしまった。これは、その廃止直前の姿をおさめた貴重な記録である。

|

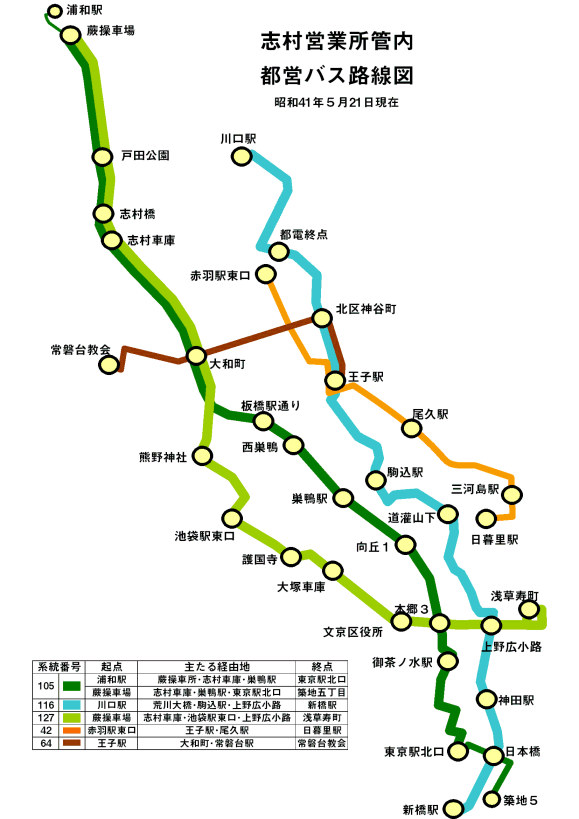

昭和30年6月に都電巣鴨線が志村坂上から志村橋まで延長され、41系統(志村橋〜巣鴨駅)が開通した。さらに将来の都電網の発展を見越して、中山道沿い、現在の板橋区東坂下二丁目に電車車庫用地として確保されたのが志村営業所のはじまりである。 昭和33年ごろには、20輌ほど収容可能な都電車庫の設計までされたものの、結局それが実現することはなく、昭和34年に、需要が増え続ける相互乗入路線を専門に担当するバスの車庫として開所したのである。その後も所管路線数は増え続け、板橋区や北区の路線を主に担当してきた。昭和36年には支所に、そして昭和41年には営業所に格上げされた。もっとも、様々な方向に路線を拡張させようと意気盛んだったものの、国際興業エリアのど真ん中でもあり、思うように改廃ができなかったという一面もあったようだ。 所管当初は営業所の目の前を通る105・127という2大幹線を担当し、しばらく経ってから42・64・116の3系統を所管するようになった。42系統は後に国際興業と相互乗り入れを果たすことになり、また64系統も相互乗り入れ扱いになっていないだけで国際興業が同じ路線を運行していた(今でも国際担当は元気に運行中)ため、どの路線も国際興業と関係しているといっても過言ではなかった。 |

|

昭和41年には、都営6号線(三田線)建設のため、志村まで延長された都電もわずか10年で廃止され、志村営業所は代替バスの運行にあたった。朝1分、昼4分毎の運行で押し寄せる乗客を捌いていたらしい。昭和43年には新しい庁舎も完成した。 しかし、同じく昭和43年に6号線が開業し、47年に日比谷まで延伸されると風向きが変わる。渋滞で所要時間が増大したバスは利用率が低くなっていき、都心直通の相互乗入系統は短縮・廃止を繰り返していった。昭和47年には都電代替バスの大幹線[王57]が開通したものの、その他の旧来の路線は全て廃止対象になり、昭和53年の[王53][王54][東55]を廃止した改編で、国際興業との相互乗入は全て廃止され、営業所の前を通る営業路線は消滅した。この時点で営業所ごと廃止になってもおかしくなかったが、滝野川から[王41][王45]を移管されることで何とか存続していた状態であった。もちろんながら、王子駅・赤羽駅・大和町から営業所までは全て回送で出入を行っていた。全て回送とはケシカランという付近住民の苦情もあったようであるが……。 |

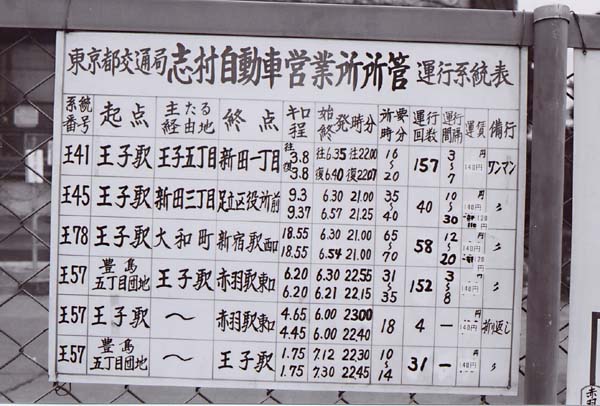

廃止直前の所管系統表。本数の大勢としてはそれほど現在と変わっていないことが分かる(もちろん、南北線の開業や最近の減便づくしなどのファクターはあるが)。運賃も注目で、何回も張り替えられた跡がある。この表が作られたのは昭和53年11月の系統総取っ替え時だろう。そのときは110円だった運賃が、昭和56年5月に130円に暫定値上げされ、昭和57年2月に140円になったために3年で2回もはりかわっているのである。ちなみに昭和47年からの10年間で、運賃は1区30円2区50円制から均一140円へとアップしており、実に5倍近くの上げ幅となっている。財政再建中で最も苦しい10年だったことや、物価上昇の度合いが大きかったこともあるのだろう。

さて、結局、昭和57年に営業所は廃止され、[王78]は杉並へ、それ以外は北へと移管され、乗務員は半数が北、半数が巣鴨へと異動、そして車輌も北を中心に転属し、20年余りで志村営業所は消滅した。現在では、板橋区の広場になっており、目の前には国際興業の「三軒家」バス停がある。ちなみに、国際興業にも志村営業所があったため、都営は「都営志村車庫」と名乗っていた。

ちなみに車輌は、開設から昭和38年度までのツーマン専用車はいすゞ車が導入されたが、またそれ以降に購入したワンマン・ツーマン兼用車については日産車が導入された結果、昭和53年度をもって特定車を除き日産車に統一され、その特定車も昭和55年に転出して廃止時は全車が日産となっていた。

廃止時には乗合車76台、特定車3台が在籍した。乗合のうち約4割にあたる30台が昭和46年度購入のX代で、最新車は“鈴木カラー”と呼ばれた黄色と赤のK代だった。ちょうど下の写真には最古参のX代と大型幕の最新鋭車がいっしょに写っている。