撮影=naganoさん

| 始発・終発 | 品川車庫発6:35〜8:26、15:16〜17:53 四谷片町発7:30〜9:30、16:30〜19:00 (四谷片町発着のみ記載) |

| 間隔 | 朝15〜20? 夕15〜20 |

| 乗車人員(昭和56年度) | 3,422人/日 |

| 収支係数(昭和56年度) | 166(ワースト10) |

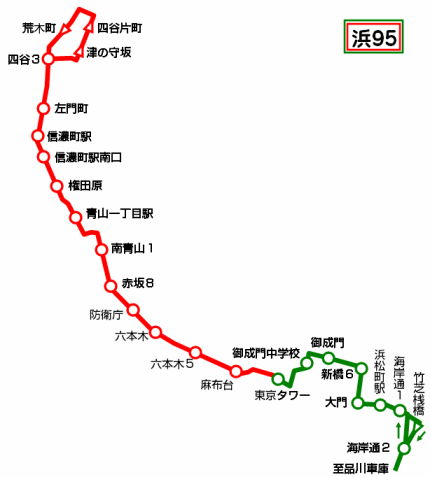

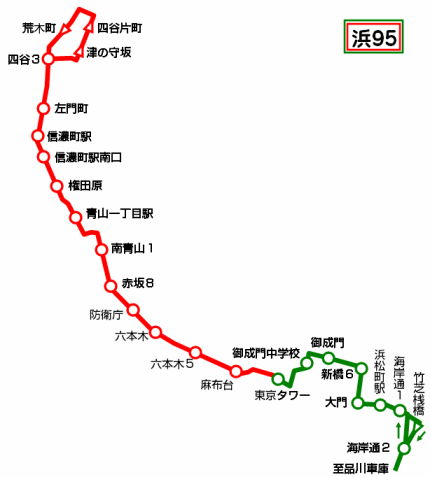

[浜95]系統は昭和27年に開通した[45]系統、天王洲橋〜東京港口をもととする路線である。昭和33年には東京タワーの完成にともなって浜松町駅発着から東京タワー発着に変更され、現在の路線の原型はこのときに出来上がったと言ってよいだろう。それ以降も幾度となく路線延長や経路変更が行われたが、山手線よりも海側の芝浦地区を貫通する唯一の路線として、なくてはならない路線であった。

それが、東京タワーからさらに先に延ばされることになったのが昭和49年のことである。上図の赤線の部分、麻布台から四谷片町まではもともと都電33系統の代替路線、[四98](浜松町駅〜神谷町駅〜四谷片町)が走っていたところである。しかしながら都電33系統は末期まで残った都電路線の中でも下から数えたほうが早い閑散路線であり、代替バス化はされたものの利用はあまり多くなかったようだ。そこで、[四98]を廃止して[浜95]に吸収させることになり、朝夕に限り[浜95]を東京タワーからそのまま外苑東通りを通って四谷片町まで延伸された。その当時は四谷片町〜浜松町駅という区間運転や、郵政省関連の通勤輸送で四谷片町〜狸穴(今の麻布台)という設定もあったが、昭和52年に全て廃止された。

四谷片町側は、ループ状の経路で折り返していた。終点の四谷片町は、合羽坂下交差点から津の守坂(つのかみざか)通りをやや南に入った三井住友建設のビルの近くにあったようだ。行き先表示は「四谷片町」では分かりにくいということか、代替当時からそれよりかはメジャーな地名「曙橋」をカッコ書きで加えていた。ちなみに、今の都営新宿線曙橋駅からかつての四谷片町停留所までは、歩いて4〜5分の距離である。さらにそれ以外にも、この通りには独自停留所として「津の守坂」があった。場所は、今の[宿75]の三栄町停留所とほとんど同じ場所である。

ここで不思議なのは、四谷三丁目を発着していた都電には上記の33系統のほか7系統(四谷三丁目〜泉岳寺)もあったのだが、こちらの代替バスは四谷三丁目から新宿通りを進んで四谷駅を終点としたことである。どうせなら両方とも四谷駅にでも回したほうが客が少しは増えそうだと思うのだが、わざと分散させたのかもしれない。しかしながら四谷片町はいかにも中途半端な終点であり、それも災いしたのかこの改編で消えることになった。

品川車庫を出庫するH-K352(推定)。手前に置かれているのはA-E525。「おいしさが香る」ブルドック特濃ソースは昭和54年発売で、現在もリニューアルして販売中。

そのE525の背面幕表示。背面幕のデザインは「−」が「→」に変わったくらいで、完成されたデザインということか、基本的に今も変化していない。

そして品川車庫を発車する。今と同じく、車庫前のバス停ではなく[品93]のバス停から発車していた。

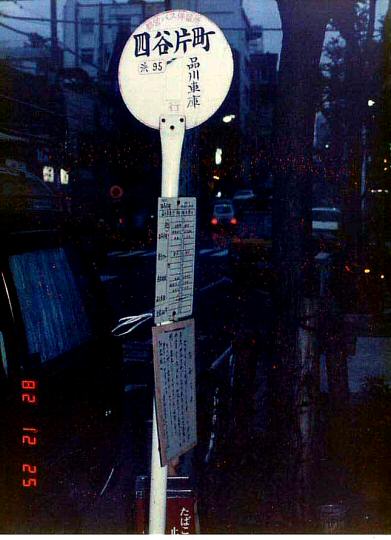

四谷片町のバス停にて。時刻表が判読できるが、平日の朝夕はともかく休日の朝夕のみ運転というのは意味があったのだろうか?

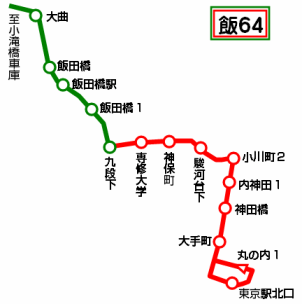

| 始発・終発 | 小滝橋車庫発6:00〜21:45(九段下止22:00) 東京駅北口発6:36〜22:25 |

| 間隔 | (九段下〜東京駅北口)朝20〜28 昼20 夕24〜28 |

| 乗車人員(昭和56年度) | 7,578人/日 |

| 収支係数(昭和56年度) | * |

[飯64]は都電15系統の代替路線として開通した。代替した当時は大手町から先、さらに永代通りを進んで茅場町を終点としていた。都電時代は超大幹線として君臨し、昭和30年代のピーク時は1日400回以上の運転本数があったものの営団東西線の開通とともに減り始め、バス代替当時は小滝橋車庫から九段下まで217回、そこから先は半減して茅場町まで115回運転となっていた。九段下から茅場町までは東西線と役割が似通っており、さらに大手町から茅場町までは完全に東西線と並行していることもあって代替当時からこの区間の茅場町寄りの乗客は少なかった。

茅場町が終点として中途半端だったり、東京駅の至近を通りながら東京駅に寄らないということも悪い点だったのか、まずは昭和52年の改編で東京駅北口止まりに短縮される。さらに、九段下〜小川町で都営新宿線が開通して並行したためか短縮後も都心寄りの乗客が激減し、末期は九段下以東は20〜30分間隔になっていた。結局この改編で全便九段下止まりに短縮され、靖国通りの路線は[東71]東京駅北口〜大久保駅に一本化された。結局これも改正の度に減便され、平成2年に短縮されて[高71]となるわけだが……。

ちなみに、九段下止まりの折返方法は現在と異なり、飯田橋一丁目からそのまま千代田区役所・清水門方面に進み、道路をループ状に折り返して現在の小滝橋車庫行きの乗り場につけていた。今のような俎橋経由に改められたのは平成2年のことである。

東京駅北口に到着したE-C559。今とは乗り場配置がかなり異なるが、現在の[東22乙]の乗り場付近から発車していた。

北口を発車するE-K389。中央線の高架ができたり、国鉄本社ビルも再開発されたりと付近の風景は色々と変わった。

| 始発・終発 | 茶60:池袋駅東口発6:30〜21:00(大塚駅止ま21:30、大塚車庫止21:50)/ 御茶ノ水駅東口発7:00〜21:40 池65:サンシャインシティ発8:00〜21:30/ 練馬車庫発7:11〜20:46(池袋駅東口止6:23〜21:17) |

| 間隔 | 茶60:朝7〜10 昼12〜16 夕11〜13 池65:(サンシャイン〜池袋)朝6〜13 昼10〜12 夕8〜10 |

| 乗車人員(昭和56年度) | 茶60:5,001人/日 池65:4,971人/日 |

池袋サンシャインシティは、昭和53年に完成した、当時日本一の高さを誇るサンシャイン60・文化会館・ワールドインポートマート・プリンスホテル・専門店街アルパを総称したもの。文化会館1Fにはバスターミナルが設置され、都営バスは[池65]と[池86]、[飯62](九段下〜池袋=昭和54年に廃止)が乗り入れた。さらに昭和54年の[飯62]廃止後は[茶60]も乗り入れ、常時3系統が乗り入れていたことになる。

[茶60]を除き、基本的には明治通り南側から池袋駅東口を通ってサンシャインシティまで乗り入れるというイメージで、池袋駅東口を出た後はグリーン大通りに出て東池袋一丁目に停車、首都高下を左折し、国際興業が停車する「サンシャインシティ」停留所は無視してサンシャインシティ回りの道路に入って、シティの回りを一周して戻ってくるようになっていた。アルパ1F南側に「サンシャインシティ南口」、文化会館1Fのバスターミナル内に「池袋サンシャインシティ」、プリンスホテルを過ぎて突き当たりを左折した公園のところに「サンシャインシティ西口」停留所があった。[茶60]もこれら3停留所には停車するのだが、経路が8の字型でかなり複雑になっていた。詳しくは上図を参照されたい。昭和54年の経路変更前は池袋〜大塚間は明治通り・癌研病院・巣鴨新田経由で、経路変更時に[学04]池袋駅東口〜小石川5の廃止代替ということで向原経由に変更されたのだが、なぜサンシャインシティまで経由しようとしたのかは謎である。

また、サンシャインシティこのターミナルは、トイレ・冷暖房完備で、古今東西、都営バスのバスターミナルの中で一番豪華かつ近代的なバスターミナルだった。またこのバスターミナルは操車所としての役割も果たしており、[池86]などは運行の中枢でもあった。しかし利用料の高さなどもあったためか、この改編で[茶60][池65]の2路線はサンシャインに乗り入れなくなり、[池65]は池袋駅東口止まりに、[茶60]は向原から六ツ又陸橋まで直進するよう変更された。そして平成2年に[池86]も東池袋四丁目発着に変更され、現在サンシャインシティを発着する一般路線バスはなくなった。今はもっぱら旅行会社主催のバスツアーや会員制スキーバスのターミナルとして使われている。

サンシャインシティ南口?に到着する大塚の[茶60]。

同じくサンシャインシティを経由する[池65]のF-K370。大型幕ではサンシャインシティは2段表示であった。

側面幕。江古田二丁目発着と練馬車庫発着の2通りの設定があった。