撮影=naganoさん(楽67幕:東武指令さん)

| 始発・終発 | 北47:北千住駅発6:40〜21:30/足立清掃工場発6:30〜21:30(千住車庫止21:57) 北48:北千住駅発7:00〜21:50/竹ノ塚駅発21:25(千住車庫止22:12) |

| 間隔 | 北47:朝18〜20 昼25〜35 夕18〜21 北48:朝9〜29 昼12〜25 夕17〜20 |

| 乗車人員(昭和56年度) | 北47:1,490人/日、北48:2,370人/日 |

| 収支係数(昭和56年度) | 北47:183(ワースト5)、北48:155(ワースト15) |

[北47]と[北48]。左の赤線と黄色線の路線図だけ見るとあまり違いのない兄弟路線のように見えるが、出自は全く異なる。[北48]はかつての幹線[30]系統、千住車庫〜新橋駅の末裔とも言える路線である。この路線は千住車庫からR4、昭和通りをひたすら南下して三ノ輪・上野駅・秋葉原・江戸橋・東銀座を通り、新橋駅へと達していた。それが都営浅草線の全通で御徒町以南が本数が激減したのちに廃止され、昭和44年には上野広小路止まりに短縮される(昭和49年には[秋47]三ノ輪〜秋葉原駅の廃止により秋葉原駅まで再延長)。

逆に、北側はかつての幹線だった[106]系統(草加車庫〜東京駅北口)が昭和46年に廃止されたために、足立区内の代替措置として千住車庫から都県境に近い北保木間まで延長されることになった。それが2年後に竹ノ塚駅発着に変更され、さらに日比谷線と並行していて乗客の少なかった南側を昭和53年にばっさりと切り捨てて、系統番号も[上48]から[北48]に変わった。

[北47]はそれら[北48]とは関係なく昭和50年に開通した新しい路線で、足立清掃工場へのアクセスをねらったと思われる路線である。この系統の開通により、前述の経路変更で廃止された保木間1〜北保木間と、[106]系統の走っていた水神付近が復活した。どちらも収支という面でみればいつもワーストクラスの常連で乗客もあまり多くなかったものの、公共交通を担う都営バスとしては廃止するわけにもいかず、テコ入れとして統合が行われた。すなわち、[北47]を竹ノ塚駅を経由することになり、折返線扱いになる[北48]を[北47]に吸収合併したのである。竹ノ塚から北側は東武バスもあるし、北保木間や足立清掃工場まで直通需要も低いと見積もられたためであろう。統合というよりは、経路変更と系統番号統一といったほうがいいかもしれない。

新しい系統番号は[北47]でも[北48]でも新しい番号を作ってもよかったと思うのだが、最初から足立清掃工場行きだった[北47]を尊重したのか、新しい系統番号も[北47]となり、伝統ある[北48]の名は消えた。そしてその後は乗客も少しずつ増えていき、平成に入るころには収支も100〜110とかなり改善された。じっくりと育てた例と言えるかもしれない。

北千住駅に到着した?H-E566。

竹ノ塚駅にて。左に見える東武バスはかなり古参の香りがする。

| 始発・終発 | 楽67:池袋駅東口発6:15〜21:15(一ツ橋止21:45、大塚車庫止22:40)/ 有楽町駅発6:50〜22:00 錦11:錦糸町駅発7:00(築地止6:00)〜20:55(築地止22:10)/ 有楽町駅発7:35〜21:30 |

| 間隔 | (錦糸町駅〜築地)朝6 昼15 夕10 |

| 乗車人員(昭和56年度) | 楽67:9,151人/日 錦11:6,282人/日 |

| 収支係数(昭和56年度) | * |

ここでは有楽町駅を発着していた2路線を取り上げる。[楽67]は都電17系統の代替路線として開通した路線である。当初は数寄屋橋止まりだった(折返方法不明)ものの、わずか1年半で有楽町駅発着に変更された。池袋駅東口の乗り場はグリーン大通り上にあった都電停留所をそのまま改造して使い、正に代替バスという感じを漂わせていた。なお、一ツ橋〜日本銀行間は昭和46年の都心部の一方通行指定で、往復とも錦橋・鎌倉橋経由から上の図のように変更になった。

朝は1〜2分間隔で有楽町駅行き、一ツ橋行き、文京区役所行き、大塚二丁目行きが走っていた。その当時は今の[都01]なみの乗客数がいたのだが、昭和49年の有楽町線の開通で多大なる影響を受け、わずか5年で乗客数は半減。その中でも特に減少の大きかった都心部を切り捨てることになり、一ツ橋以南は代替措置もなく廃止された。この廃止で日本銀行や新常盤橋には定期路線が来なくなったが、[茶51]などの中央通り歩行者天国時の迂回用として、一応停留所は残った。

[錦11]は都電36系統の代替路線として開通した。当初は今と同じく築地止まりだったが、昭和49年に[橋27](新橋駅〜小岩駅)の短縮に伴い、新富町・八丁堀地区からのバスの足を確保すべく、晴海通りを上って有楽町駅まで延長された。これの代替措置ならばがんセンター・昭和通りという廃止区間をなぞって新橋まで出ればよさそうなものだが、そうはしていない。少しでも乗客の望めそうな数寄屋橋方面に向けたということだろうか?

しかし築地から先は本数もあまり多く設定されなかったようで、乗客が定着しなかったためかこの改編でふたたび築地止まりに短縮されることになった。この後も乗客がものすごい勢いで減り続けた[錦11]のてこ入れとして、銀座・新橋方面への延長は距離も短いため、考えても良いと思うのだが……。

ちなみに有楽町駅だが、今あるビックカメラ脇にある停留所とは位置がまったく異なり、交通会館前、有楽町線A7出口そばに[楽67]と[錦11]のポールが2つ並んで存在した。入出方法は、プランタン銀座の角の交差点を曲がって高速道路をくぐり、今の三省堂を右手に見ながら駅前を右折して停留所へ。そして突き当たりを右折し、1000days劇場、今の無印良品+ソフマップを左手に見ながらふたたび高速をくぐって外堀通りに戻る……という具合である。この改編でここを発着する2路線がなくなったため、停留所も消えてしまった。JRの有楽町駅中央口を降りて吉野家側の目の前に都営バス乗り場案内があるのが、当時の名残ではないかと思われる。

東京駅八重洲口にて。都電代替として大量に配置されたZ代(G-Z418)である。ターミナルには入らず、路上ポールを使用していた。八重洲地下街の入口付近である。

八重洲口で逆側から。古参のW代(G-W562?)だ。今の住友生命八重洲ビル前あたりに乗り場があった。

なぜか楽の字体が古い錦糸町駅行きのポール。奥に見える建物は交通会館だろうか。

| 始発・終発 | 須田町発7:05〜21:42、 青戸車庫発6:15(上野広小路止6:10)〜20:55(上野広小路止21:15) |

| 間隔 | 上野広小路〜青戸車庫 朝13 昼10〜12 夕10 須田町〜上野広小路 朝20 昼47〜69 夕50 |

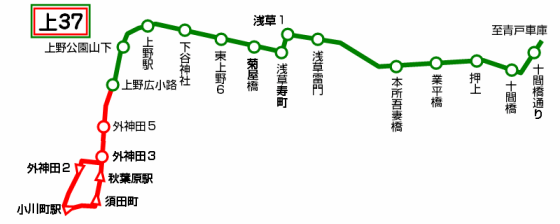

[上37]系統は上野広小路から浅草・押上・中居堀・八広と通り、青戸車庫まで達する歴史のある系統であった。かつては[125]系統として京成と相互乗入を行い、四ツ木橋を渡った後立石駅通りを抜け、青戸公団住宅まで達していた時期もあった。この系統は都心部の終点が伝統的に上野広小路止まりだったわけであるが、なぜここでは須田町まで路線が伸びているのかというと、都電代替路線でもあった[上35](亀戸駅〜須田町)が昭和52年に廃止されるときに代替として延長したからである。かつては上野広小路から南側はさまざまな路線があったのだが、昭和40年代に次々と廃止され、最後まで残った[上35]も廃止されるとこの区間にバス路線がなくなってしまうためにこの系統が須田町までの区間を継承したわけである。

上野広小路の南行き停留所は、今の[上46]の乗り場の向かい、松坂屋の南館前にあった。次は末広町駅の交差点にあった外神田五丁目、そして日本通運ビル・ヤマギワ本館の交差点そばに外神田三丁目があり、そこから先は一方向循環でヤマギワリビナの前の外神田二丁目、淡路町駅A3出口に近い小川町駅、今も歩行者天国専用で残るそばの「まつや」近くの須田町、総武線ガード隣のオノデン前あたりにあった秋葉原駅に停まって折り返していた。

しかし、都電時代だったら多数の系統が集まる須田町止まりでも意味があったのだろうが、もはや路線がスカスカになっていたこの時期に、どの国電駅からも微妙に離れている須田町止を継続していても何の意味もなかった。むしろ積極的に改編をして需要のあるところまで路線を伸ばしたりすれば、結果は少しは違っていたかもしれない。もっとも、末期は上野広小路以南は昼間は1時間に1本とこの時代にしてはおそろしく少なく、ほとんどが上野広小路止まりで免許維持状態といっても差し支えなかった。結局昭和57年にこの区間は全て切り捨てることになり、上野広小路から南側に行く系統はなくなったのである。

ちなみに、この[上37]系統も平成3年に[平23乙](両国駅〜平井駅)と十間橋以西の経路交換を行い、新たに[錦37]錦糸町駅〜青戸車庫として再出発し、上野駅側の区間は[平23乙]が引き継いだ。

上野駅に到着した須田町行きのZ-G439。今も昔もこの区間は車だらけだ。先導するのは[上34]で上野広小路までやってきていた京成バスである。