<提供=田中敏夫さん

昭和40年代後半より、慢性的な赤字を抱えていた都営交通は、路線再編成とともに1〜2年ごとに運賃改定を繰り返していった。昭和49年10月1日に23区内60円均一制になった後、昭和50年4月1日からは70円、昭和52年5月6日からは90円、昭和53年11月1日からは110円、昭和56年5月16日からは130円、昭和57年2月1日からは140円……という調子に値上げされ、10年間でおよそ均一運賃は2.5倍になってしまった。

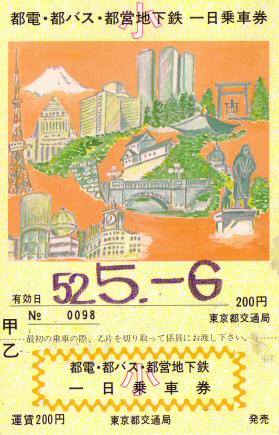

そのような中で、緩和策として出されたのがこの「都電・都バス・都営地下鉄共通一日乗車券」である。昭和52年5月6日の運賃改定時に設定されたもので、大人400円・小児200円で、都営交通の全路線に乗れるという優れものであった。このときのバス初乗りは上述の通り90円(小児50円)であり、都電は70円、都営地下鉄は1区80円、2区100円、3区120円……という運賃であったので、お徳率で考えると現在のほうがちょっぴりお徳である。

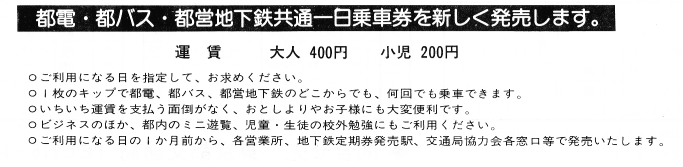

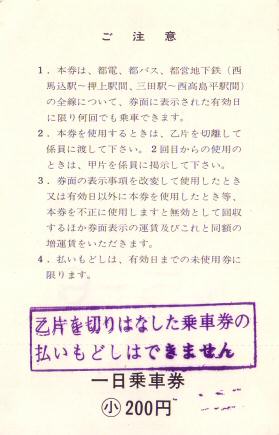

初代の1日乗車券である(都合により小児券)。まだこのときは、新宿線の開通前であったために、地下鉄も2路線しか載っていない。

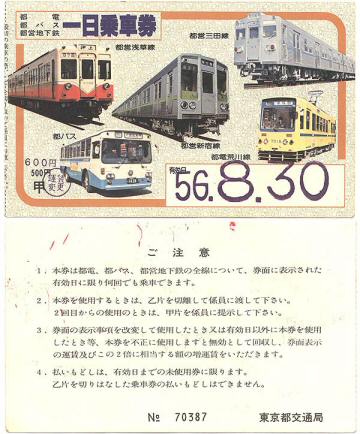

2代目の一日乗車券である。浅草線や三田線の車輌も今となっては懐かしい(筆者はこれを見ると、一年中生暖かかった車内や、三田線三田駅の「この 電車は にぃし たかしまだいら 行きです」というおそろしくおばさん声なアナウンスを思い出す)。上で述べた値上げとともに一日乗車券の値段も上がり、登場の1年後の昭和53年10月1日には500円に、そして昭和56年5月16日からは600円になった。上の券も500円を消して「600円」となっている。

ちなみに、都営バスは「飯64 小滝橋車庫」表示で、ナンバーから推測するとE-C470か471と思われる。

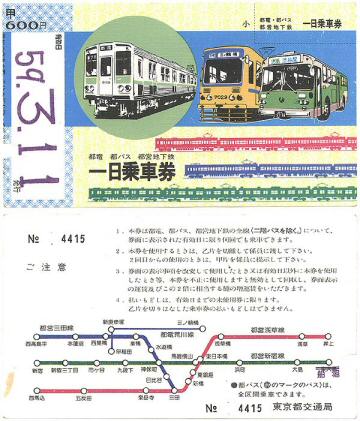

3代目の1日乗車券である。今度は写真ではなく実物を模したイラストになった。新宿線も東大島が消されて船堀まで開通している。このときより注意書きに「二階バスを除く」という文章が入っている。といっても深夜バスなどの変り種は登場前であり、まだまだシンプルな文面であろう。

登場時は知名度も低く、昭和54年度の売り上げは24,000枚程度であった。それがじわじわと知名度を上げて昭和61年には年間10万枚を突破、平成6年には年間100万枚を売り上げるようになり、平成12年度では年間136万枚(1日あたり3700枚)を売り上げる看板商品になった。

兄弟商品としては、昭和54年より国電フリー(都営交通・23区内の国電がフリー)、昭和63年より東京フリー(営団・都営交通・23区内のJRがフリー)と他社提携の商品があり、また交通局内でも割安な都バスフリー、都電フリー、都営地下鉄フリー一日乗車券がそれぞれ平成10年から相次いで登場し始めた。都営地下鉄フリー一日乗車券は期間限定商品ではあるが、何かにかこつけて発行しており、土日は使える機会が非常に多い。他にもバス車内や自動券売機でも買えるようになるなど、交通局は、一日乗車券に関してはとても積極的だと言えるだろう。