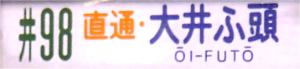

先代のH代(昭和55年度納入)より、前面方向幕の大型化が図られ、左のようなデザインとなった。基本的な色使いやデザインはローマ字が無いことを除けば現在のものとほぼ同じだが、手書き風の味がする独特の書体が「昔らしさ」を醸し出している。細かいことを言えば、途中経由地と行き先のバランスが偏っている。

ローマ字併記の方向幕が入るまではこれと下の2番が標準だったが、ローマ字入が導入されてからは細々と一部の車に残るのみとなり、平成12年の大江戸線改編に伴う幕交換で消滅した。文字配置のデザイン自体は深夜バスの幕で残っているが……

いつ頃からかあったかは不明。もしかしたら大型方向幕になった時点で存在し、メーカーの違いで書体が異なるだけだったのかもしれない。デザインは上と同じだが、書体が石井太丸ゴシック(だろう)となっている点が異なる。これもローマ字方向幕の導入でだんだんと駆逐されて行き、上と同じく現在は消滅した。

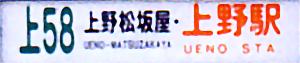

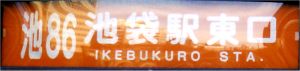

平成2年ごろから、サービス向上のため、前面・側面にローマ字を入れることになって作られたのがこの幕。系統番号の書体は昔のままだが、文字部分にはおなじみナールを採用している。ちょうどこの時期に都市新バス化された都06の目黒所属V代はこの書体ばかりだったが、数年も経たないうちに後述する4番の書体が標準となったため、実は少数派であった。このデザインの幕も大江戸線改編の幕交換で数を減らし、現在は杉並・練馬・千住・青戸・南千住に残るのみである。

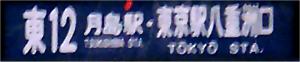

平成4〜5年ごろから使われたデザイン。系統番号の数字部分は昔のままであるが、書体を変更し、落ち着いた感じのする太丸ゴシックになった。個人的には最も好きなデザインである(聞いちゃいないって?)。平成10〜11年ごろまで、継ぎ足し用に新製された幕の書体は全てこれであった。しかしこれも大江戸線改編の幕交換で標準の地位を追われた。現在は杉並・小滝橋・練馬・青梅・巣鴨・千住・青戸・南千住・臨海に残っている。

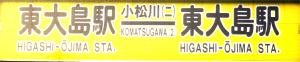

平成12年の大江戸線改編で大々的に使われるようになった。4番の書体と雰囲気は似ており、系統番号の数字の書体は昔のままだが、微妙に細部が異なる。改編以前でも、臨海の葛西21や深川の亀21 亀高橋など、この書体を用いたデザインも存在した。書体名は不明である。大江戸線改編の幕交換で、目黒・渋谷・大塚がこのタイプとなった。

平成12年の大江戸線改編で登場した幕。最近民営各社でも使われることの多い、フォントワークス社のスーラを用いている(個人的には嫌い)。数字の「7」が結構特徴的だと言えるだろう。新宿・北・深川がこのタイプの幕となっている。しかし5番と同じく、ゆくゆくは7番のデザインに統一されていくだろう。

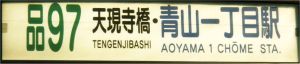

登場は5・6番に同じ。品川・早稲田・江東・葛西がこのデザインとなっている。1世代前標準の4番のデザインよりも太い丸ゴシック体で、ぽってりした印象を与える。数字の部分も同じ書体を横に潰したもの(長体)が用いられており、ついに伝統の数字書体は消滅した。どの営業所でも、追加で刷られた方向幕は全てこの書体となっているため、これが今後の標準書体だと考えられるが、平成15年3月の改編では5番のタイプが再登場し、混迷の度は深まっている。